这个夏天,当城市里的空调送来阵阵凉意时,浙江科技大学的 111支实践队伍正沿着山路、跨过高原,奔赴浙江庆元、湖北恩施、四川巴塘等多地乡村。他们带着专业知识、创新思路,用绘本点亮童心、用科技赋能产业、用设计连接民族情,在山海之间奏响一曲“共富协奏曲”,书写着新时代青年助力乡村振兴的生动答卷。他们的实践故事登上央视网,展现了我校社会实践活动的品牌形象和社会影响力。

庆元黄田村:多彩耕读促共富,古道新风沐未来

“这是我画的猴头菇和廊桥,是为家乡宣传而创作的!”在庆元县黄田镇中心学校,10岁的小女孩拿着彩色画笔,兴奋地向浙江科技大学浙哲共富社科赋能团队的大学生们展示自己的作品。一旁,黄田中心学校的讲台上,实践团成员们正结合精心创作的“亲青浙瓷”与“蘑力探奇”研学绘本,生动讲解小青瓷精灵、菌菇家族精灵与浙南山村的孩子们一起保护生态、传承文化的故事,以别出心裁的方式,引导黄田留守儿童穿越在历史时空中、遨游在科学文化与美学的世界里,一起游古道、探自然、感文化。

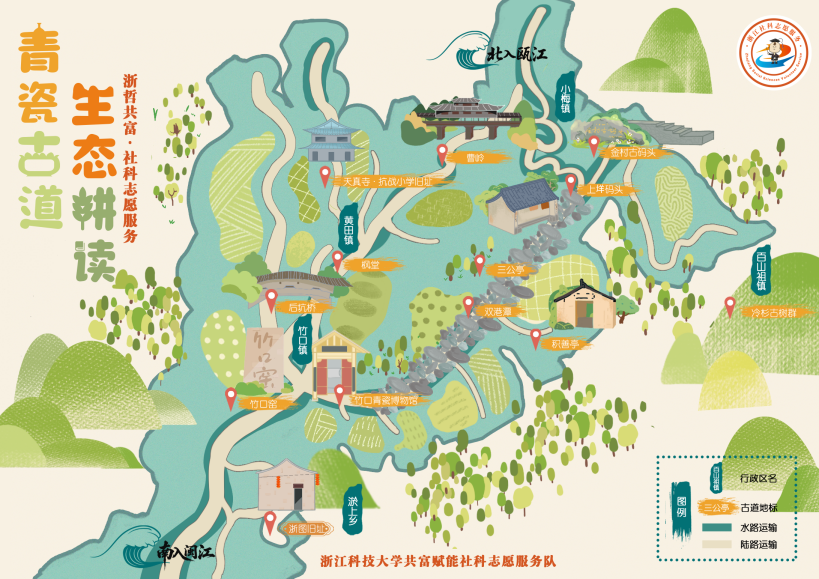

经过实地勘测完成的青瓷古道研学地图

“我们不仅要挖掘和整合当地特色的生态资源与文化遗产,更要串联起历史文化、科学普及、美育与创意设计等内容,让儿童产生了解科学文化知识的兴趣,并树立文化自信与服务家乡和人民的理想,提升实践创新能力,这是我们打造生态耕读研学课堂的理念。”实践团成员任晨煜介绍。为此,由浙江科技大学设计专业硕士研究生与艺术设计学院文化资源保护开发专家为主体,携手菌物专家、青瓷考古专家及教育专家等组建团队,立足乡村文化主体性及遗产资源的系统生态,通过创意设计,讲好有深度和温度的浙南山村故事,打造系列研学产品,促进乡村儿童成长、遗产保护与乡村振兴。

课堂上,当大学生们创作的绘本和文创产品送到孩子手中时,黄田学校教师感慨:“没想到孩子们以绘本为媒介,展现了对家乡文化如此强烈的兴趣。”而那个画家乡的小女孩更是坚定了梦想:“以后我要当画家,把村里的古道、溪水都画下来,让更多人知道黄田村。”为香菇设计包装的小男孩自豪感言:“我长大了要让家乡的小菇走向世界!”这次活动也让研究生们得到了锻炼和成长,立志将设计做在乡村大地上,提升了他们调研与实践创新能力。

浙江科技大学艺术学院负责人表示,学校已经与当地共建研究生乡土实践教育基地,希望能将这充满乡土气息的耕读课堂坚持并不断提升,做成黄田村儿童教育的特色品牌与研学品牌。学校也将基于这一培养基地,探索人才培养改革,为黄田输入更多的设计人才,持续赋能浙南山区共富先行向新发展。

恩施齐跃桥村:科技+非遗,硒茶出山“火”起来

“经过检测,这批茶样硒元素含量非常丰富!用上我们研发的保鲜技术,新鲜茶叶保质期可以延长20天以上!”在湖北恩施齐跃桥村的茶园里,浙江科技大学实践团成员李柯成举着检测报告,向茶农们传递好消息。恩施是“世界硒都”,富硒茶是当地的特色产业,但长期以来,受制于技术和销路,茶农们的收入始终不温不火。

恩施实践团师生正在调研富硒茶

实践团师生扎根茶园,一方面研发硒元素萃取和保鲜技术,解决茶叶存储难题;另一方面走进侗乡,将西兰卡普织锦、植物染等非遗技艺与现代设计结合,开发出茶礼盒、服饰等衍生品。“以前觉得实验室里的数据离生活很远,现在才知道,这些数据能实实在在变成老乡口袋里的收入。”团队成员王易能感叹。此外,实践团还帮村民搭建电商平台、设立非遗工坊,如今,“恩施硒茶”“非遗好物”通过网络销往全国,齐跃桥村的茶农们再也不用愁“好茶叶卖不出好价钱”,脸上的笑容也越来越多。

四川巴塘:包装牵线,民族团结“热”起来

“噶真切!噶真切!”(藏语“谢谢”)在四川巴塘,藏族阿妈拉着浙江科技大学“益行青年•巴梦行”实践团成员王心凌的手,连连道谢。阿妈手中捧着的,是实践团为当地牦牛肉干设计的新礼盒——盒面上藏族弦子舞的飘逸舞姿与圣洁雪山、辽阔牧场相映成趣,满满的巴塘特色。

“益行青年•巴梦行”实践团正在调研

巴塘的青稞饼、野生菌、牦牛肉干等特产品质优良,却因缺乏特色包装和品牌推广,难以打开市场。“益行青年·巴梦行”团队开展品牌重塑计划,不仅为特产设计融入非遗文化元素的新包装,更帮当地讲好“巴塘故事”。“浙样巴塘”实体展销店在浙江开设,实践团成员全情投入通过产品展陈、视频连线让浙江消费者了解巴塘特产,还组织两地学生书信结对。“我想去浙江读书,看看绘本里的西湖!”巴塘中学学生小桑在写给浙江小伙伴的信中,满是对远方的向往。如今,带着民族特色的巴塘特产走进浙江千家万户,浙川两地的情谊也在这份“共富答卷”中愈发深厚。

从浙南山区到鄂西林海,再到川西高原,浙江科技大学的青年们用脚步丈量出一堂堂鲜活的“行走思政课”。 “在巴塘,看到藏族阿妈捧着我们设计的礼盒笑得眉眼弯弯,听小桑在信里说‘想去浙江看西湖’,我才真正懂得了‘各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起’,这份情感有多实在。”

“高校不仅要传授知识,更要培养担当民族复兴大任的时代新人。”浙江科技大学党委副书记张日向表示,学校将持续深化校地合作,推动科技创新、文化创意与乡村振兴深度融合,为绘就宜居宜业和美乡村新画卷贡献浙科力量。