10月19日,在学校中德合作40周年之际,“科技创新·工业文化·高等教育”中国-德语国家国际论坛举行。本次论坛由工业和信息化部工业文化发展中心指导,浙江科技大学主办。

工业和信息化部工业文化发展中心副主任孙星,德国国家科学院院士、科隆大学教授安德烈亚斯·卡布里茨,德国奥斯特法利亚应用科学大学校长尤利娅·西格米勒,瑞士沙夫豪森大学校长克里斯蒂安·维尔纳,德国汉诺威应用科学大学副校长安妮卡·沙赫,吕贝克应用科学大学副校长凯伦·卡博斯,德累斯顿技术经济大学副校长安德烈亚斯·弗兰策,罗马尼亚克鲁日巴比什-波雅依大学副校长克里斯蒂安·萨卡雷亚,浙江科技大学中德工业文化研究中心主任、宁波大学包玉刚杰出教授、北京大学博雅教授陈洪捷,浙江大学出版社国际文化出版中心主任包灵灵等出席论坛大会。

校党委书记赵东福出席大会开幕式并致辞。副校长梁荣华主持开幕式和主旨报告环节。

党委委员、宣传部长徐华军以及来自中国、部分德语国家高校的专家学者,浙江科技大学师生等300余人参加会议。RSBK集团董事长兼首席执行官、德国前国防部部长鲁道夫·沙尔平,德国联邦议院技术评估办公室主任、卡尔斯鲁厄理工学院技术评估和系统分析研究所所长阿尔明·格林瓦尔德,奥地利西伯格堡大学管理学院院长托马斯·施耐德霍弗以视频形式参会。

赵东福对与会专家学者表示欢迎。他指出,自工业革命以来,科技的飞速发展在带来历史机遇的同时也伴随着数据安全、伦理治理、认知鸿沟等新挑战,工业技术文化作为工业化进程的精神内核,已成为破解技术困境、引领产业升级的深层力量。浙江科技大学发挥中德合作办学优势,建设全国首个专注于工业文化人才培养的中德工业文化学院,和聚焦学术研究与国际对话的中德工业文化研究中心,为推进工业文化人才培养和中德工业文明交流互鉴开展积极探索。他希望与会各位专家学者充分交流思想,以本次会议为起点,持续推动中国与德语国家在工业文化、科技创新、教育创新方面的深度对话与务实合作。

孙星代表工业和信息化部工业文化发展中心对论坛的召开表示祝贺。他在致辞中指出,面对新一轮科技革命与产业变革交汇,人工智能、数字技术等既带来机遇,也伴随着一系列挑战。在此背景下,深入探讨工业文化与工业发展、科技创新、高等教育的互动关系,具有重要而深远的意义。他充分肯定了浙江科技大学中德工业文化学院、中德工业文化研究中心自成立以来取得的显著成果。面对全球格局变化,他呼吁加强跨文化对话,共同探索科技创新、工业发展与高等教育协同发展的新路径。

尤利娅·西格米勒代表与会德国高校对浙江科技大学中德合作40周年表示祝贺。面对全球技术变革与工业发展挑战,她强调高校应超越传统知识传授,注重学生跨学科素养与终身学习能力的培养,期待深化中德合作,共同推动工业文明互鉴与高等教育创新。

克里斯蒂安·维尔纳高度评价浙江科技大学在借鉴德国应用科学大学办学模式方面持之以恒的不懈努力和取得的卓越成果,强调共同体验和人文交流对增进友谊的重要作用,并期待未来加强与学校的教育合作。

托马斯·施耐德霍弗在视频致辞中强调科技与文化的相互依存性,以及工业发展、科技创新与高等教育紧密联系的重要性。他介绍了该校培养负责任领导力与可持续发展领域人才的实践,并肯定本次论坛对促进关键问题探讨的积极价值。

克里斯蒂安·萨卡雷亚表示,巴比什-波雅依大学与浙江科技大学长期合作,双方在创新思维、多语言教育和国际合作方面持有共同的开放理念。近日双方新签署的合作协议将推动科研与教学深度融合,并构筑起两校进一步合作的桥梁。

开幕式上,学校德语国家研究最新成果《德国经济发展蓝皮书2024》与《北德五州:从汉萨商路到中国伙伴》发布。徐华军、包灵灵、书籍责任编辑史明露,及两书主编管理学院院长董颖、中德学院执行院长韩晓亚分别为两本书揭幕。

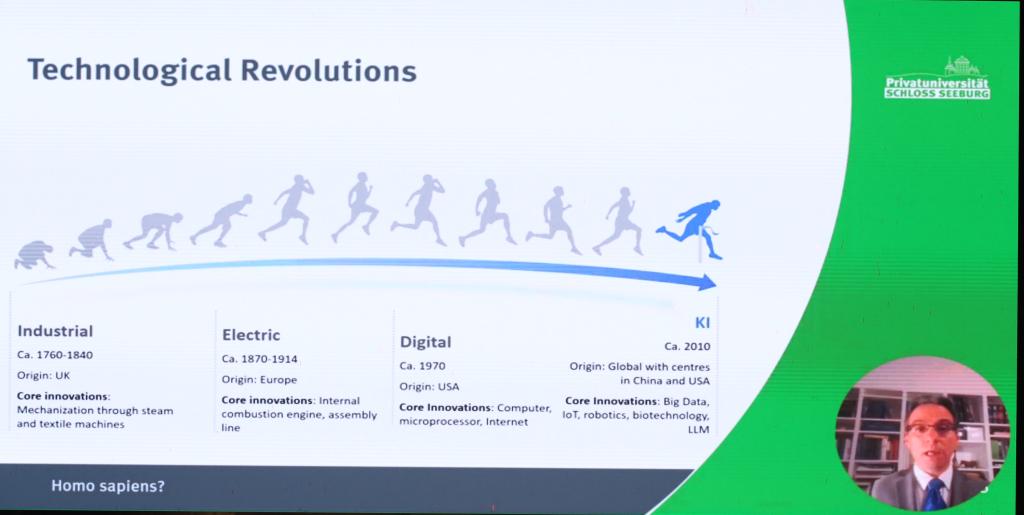

在大会主旨报告环节,孙星作题为《中国工业文化发展态势与国际交流合作的相关思考》的报告、鲁道夫·沙尔平作题为《科学价值、技术边界与全球协作》的报告、安德烈亚斯·卡布里茨作题为《现代科技与文学——〈魔山〉中的留声机》的报告、陈洪捷作题为《工业技术文化:一个研究议题》的报告、阿尔明·格林瓦尔德作题为《人工智能——威胁还是推动人类自由》的报告,从多个维度分享了各自的最新研究成果。(详情点击)

下午,大会举行平行论坛,各位与会专家聚焦“工业发展与工业技术文化”“科技创新与工业技术文化”“高等教育与工业技术文化”三大方向展开深入讨论,充分交流碰撞。

本次论坛大会由浙江科技大学中德工业文化研究中心、德语国家研究中心、中德学院、管理学院、经济学院共同承办。